中流家庭の年収の基準は? 中流の暮らしを維持し続けるコツとは?

2017/11/12

まぁ普通にがんばって働けば、小さくてもマイホーム、車、子どもの教育・習い事,年数回の家族旅行など、そこそこ良い暮らしができる・・ 日本人がもつ「中流家庭」のイメージは、こんな感じだと思います。

かつて、一億総中流と言われた日本ですが、今、中流家庭層の減少が、どんどん進んでいます。

自分自身は「まぁまぁ中流家庭」で育ったけれど、いざ社会に出て自分が世帯や家族を築く番になると、「ぜんぜん中流に手が届かない・・・」という人も多いと思います。

実際のところ、「中流家庭」は、どれくらいの割合なのでしょうか? また、年収いくらくらいが中流と言えるのでしょうか? 厚生省の統計などをもとにして、中流家庭の水準と変化についてみていきたいと思います。

中流家庭とは? 基準や定義はある?

そもそも、中流家庭の定義とは何でしょうか?

実は、中流家庭の年収や資産について、明確な基準や定義というものはありません。

ただ、イメージとしては、最低限暮らしに不自由は無く、少しだけプラスアルファのことができるような生活水準だと思います。たとえば、次のような感じではないでしょうか?

・小さいけどマイホームかマンション購入

・乗用車(ミニバンなど)

・子どもの習い事

・子どもは大学か専門学校

・年数回の家族旅行(たまに海外)

こうした、中流家庭の暮らしをするには、年収にしたら、どれくらいの額が必要なのでしょうか?

「中流家庭の年収ってどれくらい?」って疑問は案外多くて、ネット上の質問サイトでも、たくさん話題に出ています。

だいたい世帯年収にして500万〜700万円、とあげている人が多いようですね。

ただ、年収と言っても、あくまでいわゆる「額面」ですので、ここから社会保険や税金を引いた「可処分所得」は、だいぶ変わってきます。

中流家庭の年収は700万円以上から

可処分所得は、所得税のかかり方が1人あたりのため、単身者のほうが共稼ぎよりも少なくなる傾向にるので、一概には言えず、幅があります。だいたい、以下のような感じで、年収から減っていきます。思った以上に、目減りしますね。

・年収500万円→可処分所得400〜460万円

・年収700万円→可処分所得500〜540万円

・年収1,000万円→可処分所得700万円前後

さて、中流の年収イメージとして、世帯年収500万〜700万円という声も多いようですが、可処分所得を考えると、中流は、もっと上のランクになるでしょう。

実際のところ、マイホームを手に入れたり、毎年家族で海外旅行を楽しむためには、手取り年収400万円ではた足りません。手取りで500万円は無いと厳しいでしょう。

「中流家庭のイメージ」に近づくには、手取りで世帯年収500万〜700万円、額面年収で700万円〜1000万円が必要だと言えそうです。

中流家庭の割合はどれくらい?

では、今の日本の家庭が、どれくらいの割合の人が中流だと言えるのでしょうか? 統計を分析しながら見てみましょう。

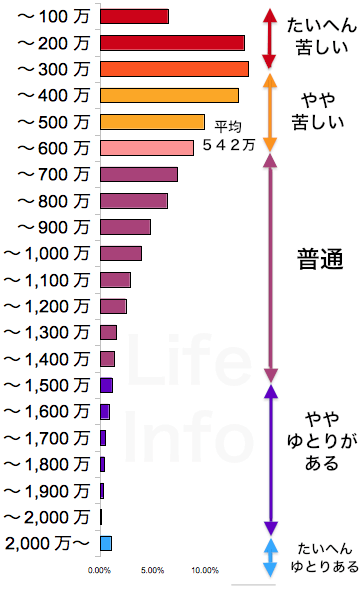

厚生労働省が毎年実施している「国民生活基礎調査」の平成27年度の調査データをもとに、所得額階層別の分布数と、生活意識のパーセントを重ね合わせたのが、以下の図になります。

生活意識の調査結果にもとづいて、黄色〜赤で示したところが「生活が苦しい」、紫〜青が、「普通〜ゆとりがある」というふうに色わけをしています。

この表から見てわかるのは、生活が「普通」と感じている人は、700万円前後から1500万円(可処分所得で500万〜950万円)くらいということです。

このことからも、世帯年収700万円くらいからが、「いわゆる中流家庭」だと言ってよいでしょう。

日本の平均は、中流ではなく、貧困層

さて、21世紀に入ってから、日本では「中流の崩壊」ということが盛んに言われています。

冒頭にも書いたように、今の、子育て世代は、自分が育った家庭がたとえ中流だったとしても、今後、自分自身が中流家庭を維持して行けるか?といえば、自信がなかなかもてないところだと思います。

でも、そう思ったあなたも、心配しなくても大丈夫(?)です。それが普通だからです。

今の平均的な日本の世帯は、もはや中流ではありません

平均的な世帯は「生活が苦しい」のです。

平成27年度の「国民生活基礎調査」のデータでも、平均年収は542万円となっていて、700万円からが中流だとすると、平均よりも少し上の方からが「中流」ということになります。

さらにいえば、こうしたデータを見る場合、高額所得者が数値を引き上げてしまう平均値ではなく、分布が最も多い中心を見る「中央値」で判断したほうが現実を捉えやすいと言われています。

平成27年度の所得分布の中央値は427万円(可処分所得330万円)しかありません。手取りの年収が330万というのは、単純に12で割れば月に27万円。子育てをしていくには、ギリギリの収入となっています。このクラスの手取り年収で、マイホームや子どもの教育をやっていくのは、そうとう工夫しなければ厳しいでしょう。

実際、意識調査と重ね合わせてみても、平均のところは「やや苦しい」と「普通」のちょうど境目にあります。微妙になんとかなりそうだが、楽観視はまったくできないのが、日本の平均点です。

また中央値で見れば、「やや苦しい」と中央値が重なっています。つまり、現代の日本人の平均的な世帯が「生活がやや苦しい準貧困層」だ、ということが言えるわけです。

このように、「中流家庭になりきれない」のが、今の日本人の平均と考えてよいでしょう。

過去20年間で、中流家庭は、ほんとうに減ったのか?

ふと気がつくと、すっかり「貧しいギリギリの生活」が、定着している日本社会。昔は、もう少しましだったのに・・・と感じる人が多いと思います。

では、ほんとうに以前の日本は豊だったのでしょうか? 今となっては、幻想だったのではないか?と思ってしまいますよね。

そこで「国民生活基礎調査」を20年前と比較をしてみようと思います。

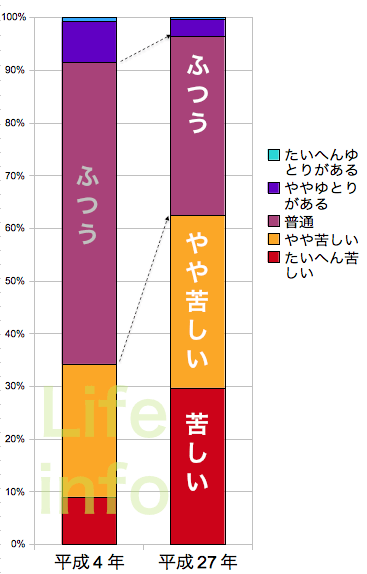

まず、生活意識のデータです。

一目瞭然ですが、「中流家庭」といえる「ふつう」の割合が激減しています。

平成4年から平成27年の二十数年間で、ほんとうに、日本人の生活は苦しくなったのですね。

苦しいは9%→29.7%

やや苦しいは25.2%→32.7%

「苦しい」と「やや苦しい」合わせた割合は、34%→62%と倍近くに増えているのです。

それに対して「普通」が57%→34%に減少、「ややゆとりがある」と合わせると65%→37%と6割以下に下落しています。

この表からも、ほんとうに日本の「中流家庭」は減っている、ということが見てとれます。

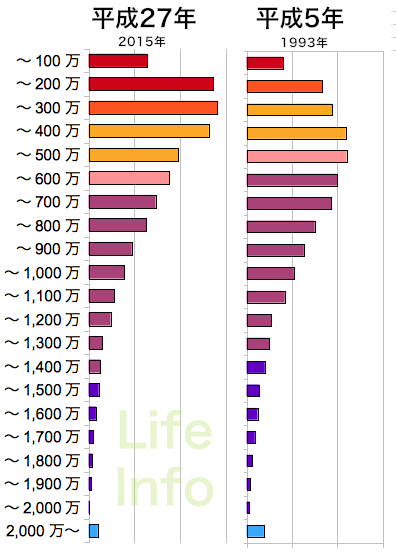

さらに、年収の分布図も平成27年と平成5年で比較してみましょう。

分布が多い山の中央が、平成5年には年収400万円〜500万円あたりにあったのが、平成27年には、200万円〜300万円に、山の中心が動いています。

あきらかに、日本人の年収は下がっているのです。

中流階級の崩壊は、先進国ではみな起こっていること

先進国で中間層が没落する理由

こうしてグラフで比較してみると、思っている以上に、日本の「中流家庭の消滅」は進んでいるようですね。

こうした「中間層の消滅」は、何も、日本だけに限ったことでなく、先進諸国が同様に直面している問題です。

これは、ひとつに、20世紀に入って、「モノ作り」の中心が中国・東南アジア・南米を中心とする新興国へと移っていったことに原因があります。

同時にインターネットと海上コンテナ輸送などの世界規模の流通インフラが格段に整備されたことで、世界がひとつの市場になっています。

そうなると、より安い労働力で「モノを作る」新興国に先進国が、かなうはずもありません。

先進国の産業は製造業を中心に衰退して、企業も存続するためには、雇用を正社員から非正規雇用に切り替えるしかなく、結果として、先進国を中心に、「中流階級」がどんどん没落していっているのです。

中流家庭に追い打ちをかけるように、今後、世界的な物価上昇が懸念されています。というのも、豊かになりつつある新興国で「中流階級」が急増し、消費力が増しているからです。食糧やエネルギーなどライフラインに関わる物価が先進国で上がっていけば、中流家庭の没落は、ますます加速するでしょう。

こうした動きに対して、先進国の政治や社会システムも対応ができません。米国でトランプ大統領が当選したことが「番狂わせ」だったのも、中間層の崩壊が、思った以上に進んでいることを、世界は捉えきれていなかったことを表しています。

自由主義と中流崩壊の関係

さて、中間層の崩壊にあわせるかのように、社会の仕組みや風潮が変わってきました。

「一億総中流」と言われていた時代は、脱落しそうな人々にも手を差し伸べて、「みんなで良くなっていこう」という仕組みや社会の風潮がありました。

しかし、20世紀に入り、「中流」を養う経済力が無くなったことで、なんでも「自己責任」でやりましょうという「自由主義」の時代に変わってきました。「自由主義」が、経済だけでなく政治や社会のあり方にまで、浸透してきているのが、今の世の中です。

「自由主義」的な考えやグローバリズムと、中流家庭の消滅は、先進国においては、表裏一体の関係だといえるわけです。

中流家庭を維持していく方法は?

さて、必然的な流れでは、中流家庭が無くなる方向に進んでいる、今の日本。そんななかで、中流家庭を維持していくにはどうしたらよいでしょうか?

収入に関しては、もちろん仕事次第ですので、現状の勤め先で、将来、順調に年収が上がっていく見込みが無いのであれば、より良いところにキャリアアップしていくしか方法はありません。

しかし転職も、なかなか簡単に行くものではなく、そうなると、あるお金をなんとかやりくりしていくしかありません。

中流家庭の賢い節約方法

まず節約して貯金を増やすこと。節約はなにも日々の暮らしを極端に倹約したり、ケチることではありません。定期的にかかるライフラインのコストを見直すことで、節約できるものが無いでしょうか? たとえば以下の項目を、きちんと具体的に見直したことがありますか?

・スマホをフリーSIMにしないの?

・電力自由化は?

・車はハイクラス軽でもよいのでは? 維持費が超節約できるけど。

・生命保険・医療保険はほんとに必要? 社会保険の保障とダブってない?

これらのことは、生活水準を落とすことなく、節約できる経費です。「正しい情報を、知ってるか?知らないか?」だけの問題です。

中流を維持していきたいなら、賢く節約するべきです。

中流家庭の資産運用

貯蓄だけではなく、それを殖やしていくことも当然、考えなければなりません。なにしろマイナス金利時代です。メガバンクの定期の預金利子も、ほぼゼロです。

・年金保険の返戻率をチェックしている?

・NISA(ニーサ)は、はじめてる?

・投資信託と株式どちらがよい?

・今からマンション投資って絶対に無理なの?

・仮想通貨って、ぜんぶ怪しいの?

たとえば、このような資産運用にきちんと関心をもっているでしょうか? きちんと最新の情報についていけてるでしょうか?

何から手をつけたら良いかわからない人は、FP(ファイナンシャルプランナー)など専門家に相談するのも手だと思います。たとえば、FPの無料相談などもありますので、生命保険や年金保険の見直しと貯蓄アドバイスなどの無料カウンセリングを受けてみるのもいいかもしれません。

FP無料相談の例

↓ ↓ ↓

私の保険料高すぎ?FPの見直し

![]()

いずれにせよ、積極的に対策をしていくことが中流を維持するための必要条件ですね。自分たちが育った時代のように、ふつうにしていれば、とりあえず「中流」の暮らしが守れる時代は、確実に終っています。

自己責任の社会のなかで、「自己防衛」をはじめることに気づけた人だけが、中流家庭を維持できるのかもしれません。

以上、「中流家庭」と言える基準や年収など、そして、現在の日本で中流家庭がいかに減っているか?について見てきました。

こうした状況を打開するために、ベーシックインカムなど新しい社会システムの導入についても、積極的に議論がはじまっています。(⇒「ベーシックインカムの支給額はどれくらい?」

の記事も参照ください。)

また、一方で、お金に頼らず貧しいなかでも心豊かに暮らしていく生活スタイルも、多くのひ人が模索しはじめています。

いずれにせよ、中流家庭を守っていくには、受け身のままでは、難しい時代です。中流家庭を守っていきたいひとは、積極的に行動を!