スギやヒノキの人工林を広葉樹林に戻すのは、どこまで進んでいるか?

2018/09/28

日本の山林では、林業が衰退し、スギやヒノキの人工林が管理できなくて、災害のもとになったり、花粉を撒き散らすだけになっている…そんなイメージをもつ人は多いでしょう。

ただ、山林の維持や回復は、他人事ではありません。林業関係者だけではなく、将来にどんな森を残すか? 国民全体で共有するべき課題です。

エスカレートする花粉症問題で、「スギやヒノキの人工林を、すべて広葉樹林に戻すべき!」という意見も高まっていますが、林業サイドでは、どんな打開策を考えているのでしょうか? また、実際のところ、針葉樹人工林の広葉樹林化はどの程度進んでいるのでしょうか?

この記事では、スギやヒノキの針葉樹林を広葉樹林に転換する可能性やその問題点などについて、美しい森の国日本に住む者として、最低限知っておきたいことをまとめました。

なお、樹木と森林の基礎知識について、

⇒「針葉樹の種類と名前」

⇒「広葉樹の種類と名前の覚え方」

⇒「日本の原生林一覧」

⇒「雑木林とは?その種類と成り立ち」

の記事も参照してください。

針葉樹の人工林が増えてきた歴史

針葉樹の人工林はどれくらいある?

日本は、国土の約70%が森林に覆われる、緑の森の国です。

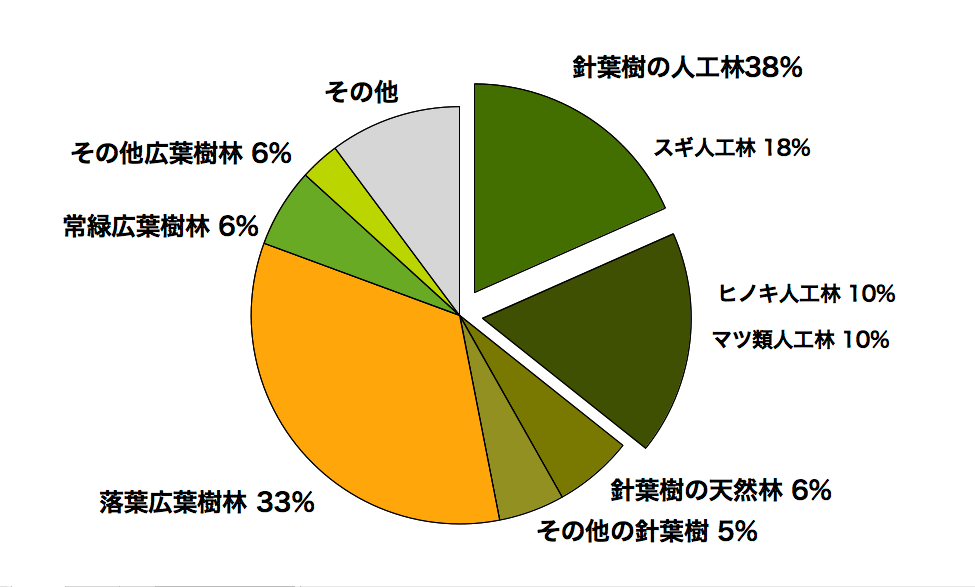

先進国のなかではかなり高い森林率ですが、人工林が多いことも日本の森林の特徴です。日本の森林のうち、なんと40%近くが、スギ・ヒノキなどの針葉樹の人工林になっています。

なかでもスギ人工林は森林全体の18%を占め、総面積448万ヘクタール。これは、山梨県や京都府の全面積に近い広さです。

また西日本に多いヒノキの人工林は10%、北海道のカラマツ・トドマツの人工林も10%近くを占めています。

日本全土の森林のタイプ別内訳

日本には森を育てる「植林」の文化が古くからあった

もともとの日本の森林は、広葉樹を中心に、ところどころ針葉樹が入り混る植生です。

関東〜西日本の温暖な地域では、シイやカシを中心とした常緑広葉樹林、標高が高い地域と東北〜北海道はミズナラやブナの落葉広葉樹林、さらに冷涼な地域では、ツガやモミを中心とした針葉樹の天然林が占めているのが、ほんらいの日本の森の姿です。もちろんスギやヒノキの天然林もありましたが、メインの樹種ではありませんでした。

ただ、材木の利用のための植林も、日本では古来から盛んにおこなわれていました。寺社仏閣の木造建築技術の進歩とともに、木材を育てながら利用する文化が発展してきた歴史があります。とくに、江戸時代には木材需要が増え、スギ・ヒノキの林業が全国で盛んになりました。この頃は、山林は幕府や藩が管理し、植林をしたり、伐採しすぎた場合は禁伐するなど管理をしていました。この時代に、森を作りながら利用する、自然と共存する林業文化や里山文化が、日本人の価値観として深く根付いったのです。

しかし、明治の近代化のなかで、森林資源の需要が急激に高まり、自然林の伐採が進みます。近代化の流れのなかで、森を育てながら利用する日本の伝統は忘れられ、乱伐が加速していったのです。

戦中戦後の混乱と物資不足の影響もあり、ついに、各地の山が禿山となってしまいます。昭和23年には、全国で1500万ヘクタールが禿山だったという記録があります。1500万ヘクタールは岩手県の面積に匹敵するにものです。戦争が終わると、その禿山に成長が早い針葉樹を植えて緑を取り戻す植林がはじまります。こうして、針葉樹の人工林が急速に増え始めました。

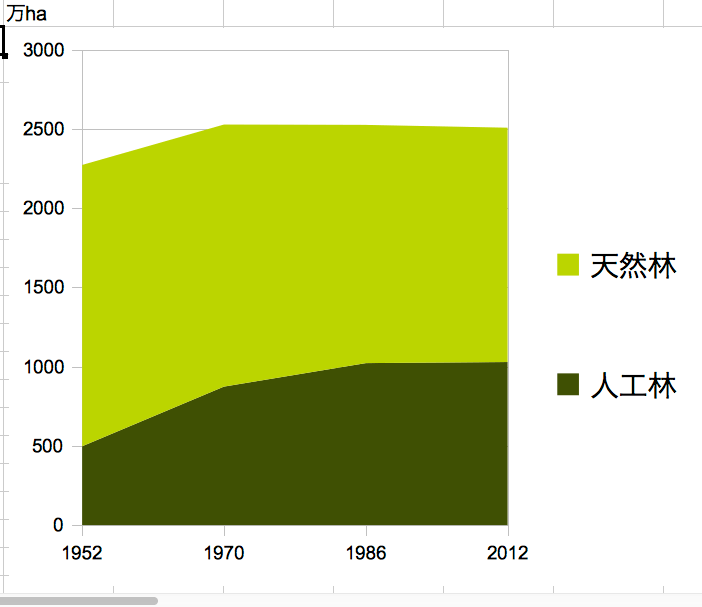

人工造林と自然林の面積変化

「拡大造林」で針葉樹の人工林が増えたほんとうの理由

戦後復興〜高度成長の時代には、住宅用建材を中心に、木材が不足する状況となりました。

当時、国有林は自然保護や水源涵養の点から、伐採を制限していました。しかし、高度経済成長のイケイケの雰囲気のなかで、「国有林の伐採を出し惜しみするのはおかしい」という世論の高まりで、国有林の伐採を許可せざるをえなくなります。

スギの人工林を作りすぎたのは「林業政策の失敗」と勘違いしている人も多いと思いますが、当時は、森林保護を主張する林野庁が世論に折れたかたちだったとの説もあります。もっとも、当時の林野庁が伐採を進めていためんもあり、真相はわかりません。

いずれにせよ、経済発展優先で、自然保護を唱える人はごく少数だった時代です。少なくともスギの人工林を増やし花粉症の元凶を作ったのは、経済成長を優先した、かつての国民の大多数の意見だったのです。

自然保護の観点から見ると、マイナスイメージのある林業ですが、1960年代までの「林業最盛期」は、林業は主要な産業でした。全国の山林には森林鉄道が網の目のように張り巡らされ、山を中心に生活をするひとが大勢いました。当時の活気ある山の雰囲気からすると、積極的に植林を推し進めようという動きは、当然の流れでした。(森林鉄道については⇒「トロッコ列車とレールバイク」の記事も参照してください)

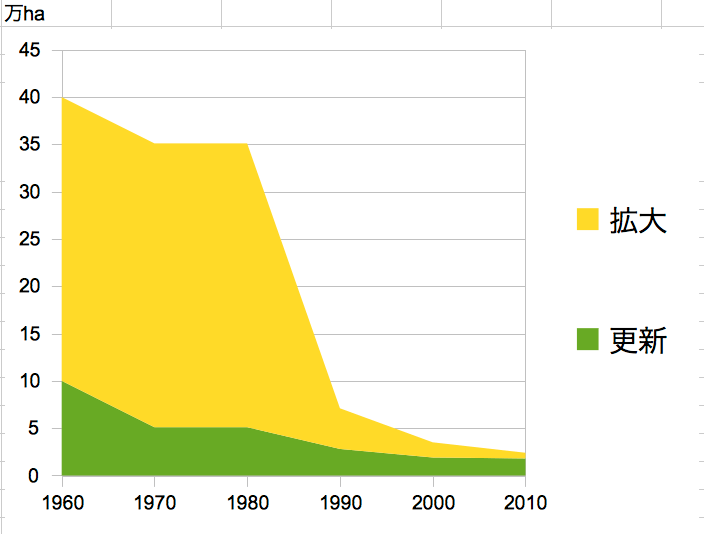

こうして1960年代〜70年代には、広葉樹の天然林を大規模に伐採し、そこへ成長の早いスギやヒノキを植林するようになりました。これが「拡大造林」と呼ばれるものです。

天然の広葉樹林を伐採して人工の針葉樹へ転換する拡大造林1980年代まで続き、人工針葉樹林の面積も増え、1980年代には、全森林の40%となります。

しかし高度成長の流れのなか、拡大造林政策とはまったく矛盾する「木材の輸入自由化」がなされます。日本の工業生産の輸出を有利にするため、逆に木材の関税をなくし自由化する貿易政策がとられたのです。その結果、海外から安い木材が大量に輸入されるようになります。とうぜんながら、国内の林業は衰退し、拡大造林もストップ。その後は、人工林の面積は増えず、森林全体の面積もほぼ維持したまま、今に至ります。

拡大造林と人工林更新の変化

木材の輸入自由化で林業が崩壊したため、拡大造林で増やした人工林の多くは、管理されることなく放置されました。植林では、苗を多めに植えて、間伐で間引いていくことが前提になっています。しかし、間伐されずに放置された人工林は、木材として価値のない細い樹木ばかり育ち、暗い林床には低木や草は育たず、保水力が無く土砂崩れに弱い山林となってしまいました。

また、スギの花粉は樹齢30年目くらいから増え始めます。順調に収穫していれば、花粉はそれほど増えません。スギやヒノキが収穫されずに放置されているため、「花粉症アレルギー」という、新たな国民的疾病を誕生させてしまったのです。

ハイテク技術が日本の林業を変えられる?

現在でも針葉樹の人工林は増え続けている

80年代以降、拡大造林は急速に減っていきますが、植林そのものが無くなったわけではありません。人工林を植え替えていく、更新のための植林は現在でも毎年2万ヘクタール弱行われています。

また、拡大造林が完全に無くなったわけではなく、毎年5000〜8000ヘクタールの森が新たに人工の針葉樹林に植え変わっています。東京の山手線の内側の面積が約6000ヘクタールですので、未だにそれ以上の針葉樹が植えられているのは、花粉症もちの人には、ショックなことかもしれませんね。現在の拡大造林は、国有林ではほぼゼロに近く、民有林で行われていることです。林業の経営を維持していくには、合理的なスギやヒノキ林を増やしていくことは必要不可欠な部分もあるためです。

もちろん、増やす以上、花粉症のことを考えないわけにはいきません。そこで、花粉症対策として花粉の少ないスギ品種が開発され、新たに植えられるスギは、徐々に少・無花粉品種に切り替えられています。しかし、まだまだ植え付け面積は少なく毎年1500ヘクタール程度にとどまっています。

人工林を「お荷物」にしてしまった責任はどこにある?

スギやヒノキの人工林の多くは、1950〜1970年代に、拡大造林で植えられました。

これらの人工林が、現在「収穫期」を迎えています。ほんらいなら「やった! 待ちに待った収穫だ!」となるはずなのですが、実際は、スギの人工林は「お荷物」扱いされ、高度成長期のツケがまわってきたかのように捉えられています。

スギやヒノキの人工林は、林業が順調で、適切に管理・利用されていれば、それほど大きな問題となることはなかったはずです。順調に収穫されていれば、花粉症も誕生していなかった可能性が高いです。

これは、林業そのものや人工林そのものに罪があるわけではありません。木材の自由化をする将来予測があるなかで拡大造林を推し進めたことが、無責任だったと言わざるを得ないでしょう。

貿易自由化や将来の人口減少による木材需要の減少は、拡大造林をはじめた当初に予測できたのでは? ……問題はそこにあります。当時の日本の人々が、目先の利益にとらわれて、あえて将来を予測せず、また、予測し異論を唱える意見を黙殺した結果、もてあます規模の人工林を残してしまったわけです。

拡大造林した以上、木材の輸入自由化をするべきではなかったはずです。ただ、そうなればアメリカとの貿易摩擦が加熱して、たいへんなことになったでしょう。結局、高度成長期の日本人は、山林と林業を犠牲にすることで、経済発展と国際的地位の確立を選んだわけです。その引き換えとして、花粉症の国になってしまったわけですが、日本全体で見れば、「自業自得」なのです。

木材自給率を50%は達成できるのか?

さて、「拡大造林」と「木材輸入自由化」という、矛盾する選択をした過去の国民的失策により、「人工林問題」に、今、われわれは向き合わなければなりません。

まず、40年以上かけて育ったスギやヒノキを、どうやったら有効に大切に使えるか?を考えるのが、今のわれわれにできることです。

人工林を活かすために必要なのは、「木材需要の活性化」と「輸入を減らす・止める」ことしかありません。

今世紀にはいってから政府は一貫して、「木材自給率を50%にあげる」という目標を立て、林業の活性化や木材需要の開拓にさまざまな施策をしています。その成果もあってか、2000年頃に18.8%と底を打っていた木材自給率は、2016年には34.8%まで回復してきています。

ただ、これは、あくまで、住宅建設需要の落ち込みで輸入建材が減り、相対的に自給率が上がったのと、木質バイオマス発電で「燃料材」として使うことが増えたのが理由です。ですので、国産の木材需要が高まり、しっかりと自給率があがっているとは、まだまだ言えない状態です。

なにしろ、高度成長期のように住宅での建材需要が無限に拡大する時代でもありません。住宅も昔のようにどんどん、建て替えるのではなく、長期優良住宅が優遇される時代です。耐震性や温暖化による台風増加なども考えれば、木造住宅の需要は、ますます減っていくことは目に見えています。

そうした逆風のなかで、木材の国内自給率を上げていくには、木材や輸入家具の関税を上げるぐらいのことをしないと、効果がない、というところまできています。米国トランプ政権を見習って「保護主義」政策を打ち出していくしか、抜本的解決はないでしょう。

木材関係の輸入関税を上げると、当然国内の木材価格は上がっていきます。今の日本の市場では、中国で安い木材家具を作るブランドがもてはやされています。しかし、それでは日本の山は守れません。

ハイテク林業が鍵を握るのか?

輸入の木材に対抗するためには、国内林業のコストダウンや合理化が必須です。

これについては、ロボット技術の進歩で、拡大造林を進めた当時は、想像すらできなかったものが登場しています。

この映像を見ると、林業の未来を感じることができると思います。チェーンソーで一本一本木を倒す危険な作業という林業のイメージは大きく変わりつつあります。

また、この映像を見て思うのは、やっぱり、合理的な木材供給のためには、まっすぐなスギやヒノキが良い、ということです。林業業界が、スギやヒノキの単一林を、まだまだ増やしたくなる気持ちがよくわかると思います。

さて、こうした機械化作業を行うために前提となるのが「路網整備」、つまり、より細かく人工林内部に道を作ることが必要になるのです。今さら「山に林道を作るの?」と自然保護的にみれば呆れてしまう話なのですが、こうした高性能の機械で、合理的に安く国産木材を供給できるようになれば、健全な山林の維持管理ができるようになるのです。ある程度の山の維持管理のために、林道開発が必要なのは、人工林を作ってしまった以上、今更、否定できることでもないようです。

針葉樹林を広葉樹林に戻すには?

人工林の広葉樹林化はどこまで進んでいるか?

さて、ここまでは、スギやヒノキの人工林をなんとか活かして維持していく模索について説明しました。これと並行して、真剣に考えていかなければなならないのが、針葉樹の人工林を、広葉樹林に戻すこと、です。

これから50年、100年後、どう考えても、国内の木材需要や林業の担い手は、減少していくなかで、管理が行き届く適切な人工林の規模に整えていくために、広葉樹林化は欠かせないテーマです。

人工林の広葉樹林化は、決して簡単ではないのですが、ここ十年ほど、実際に少しずつですが、実行され進められています。

ただし、あくまでその面積は毎年3000ha〜4000haで、毎年新たに植林されれるスギの半分程度の面積しかありません。

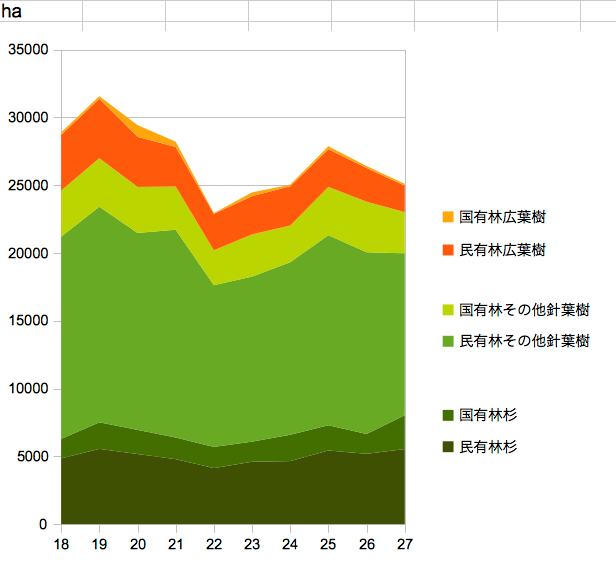

新たに植林されてい広葉樹林の面積は?

スギやヒノキの広葉樹林化が進まないのはなぜ?

広葉樹林化が進まないのは、人工針葉樹の広葉樹林化は決して簡単では無い、ためです。

ほんらい自然の再生力はとても力強く、たとえば、里山ではコナラやクヌギの雑木林を放置しておくと、常緑樹が侵入して、自然に安定した森に戻ることも少なくありません。(⇒「雑木林とは?その種類と成り立ち」の記事も参照)

自然に広葉樹林が回復されることもあります。たとえば、使わなくなった牧草地が40年でミズナラの森った事例もあります。

人工の針葉樹林でも、広葉樹に隣接したところであれば、広葉樹林が再生しやすく、実際に、荒れた人工林が広葉樹林に戻りつつあるケースもみられます。とくに、北海道に多いカラマツの人工林は、林内が明るいため、カラマツの下層に、イタヤカエデ、ホウノキ、アオダモ、ハルニレなどが自然に生え、立ち枯れなどで樹冠の隙間(=ギャップ)ができると、自然に落葉樹林が再生する事例が多くみられます。

カラマツの人工林内では、植えた針葉樹が大きく育つまでは、他の落葉樹がちょこちょこ生えています。また、人工林になる前の落葉樹の埋没していた種子が光で発芽したりします。人工林が完成する前の切り倒された切り株から出た芽が細々と生きていてたりしもします。こういうわけで、比較的明るいカラマツ人工林では、広葉樹林が復活しやすいのです。

ところが、スギやヒノキの単一林の場合は広葉樹再生は、とてもハードルが高いです。というのも、林内が真っ暗になってしまうため、林内の広葉樹がすべて、一旦、途切れてしまうからです。

こうなると、間伐で、スギ林の中に空間が出来ても、すぐさま木が育つことはありません。まず、風や鳥が落葉樹の種子を運んできて、間伐したすきまに、運良く種を落としてくれることが必要です。そして、その種が、シカや野ネズミなど害獣の難から逃れて、雑草に負けずに成長し、ようやく生き残るのです。その確率は、決して高いとはいえません。

そんなふうに奇跡的に生き残った落葉樹が、ある程度大きくなったとしても、間伐で開いた空間は、あくまで一時的なものです。何年かすると、樹冠の上の方で、スギの枝ばりが広がり、明るい空間が塞がれてしまうこともあります。そうすると、落葉樹はスギに負けてしまいます。

逆に、間伐で、あまり広い空間を空けすぎると、今度は、笹や背の高い外来雑草が生え、樹木がまったく育たない荒地になってしまうことがあります。

このように、人工のスギ林からの広葉樹林への転換は、条件が揃わない限り、成功する確率は低いものなのです。

広葉樹林化のコストを誰が負担するのか?

いったん作ってしまったスギやヒノキの人工林では、自然に種から広葉樹林が復活することは難しいことを、ここまで述べました。では、スギの植林と同じように、広葉樹の苗を作って、植林していけばどうだろう? という考えになります。

そういう方向にもっていくしかないのが、とうめんの結論なのですが。ただ、苗を増やすには、想像以上に手間と時間がかかります。

たとえば苗はどこで作った苗でも良いわけではありません。樹木は同じ品種のものでも、地域の微妙な環境に対応して、遺伝子レベルで変化しています。たとえば、関東で取れた種から育てたイヌブナの苗を東北にもっていて植えて、もうまく育たないことが多いのです。

逆に、スギの植林が上手くいっているのは、地域ごとにしっかり管理された杉の苗の供給体制が整っているからこそです。ですので、広葉樹林を苗から再生させるには、大量の苗を確保するところから組み立てていかなければならないのです。

このように決して簡単ではない、広葉樹林の再生ですが、いつまでも遠い将来にわたって、すべての針葉樹の人工林を管理することができないのも事実です。一部を自然へ返す実践は、今よりも積極的に取り組んでいく必要があるでしょう。

ただ、その場合、かかるコストを誰がまかなうのか?という問題が大きいです。スギやヒノキのように確実に収益が見込め、機械化もしやすい樹形ならともかく、広葉樹を林業の品目のひとつとして植林・栽培していくのはコストがかかります。

コストがかかる国産の広葉樹木材を林業として成り立たせるには、家具や道具に大切に使う生活文化を、取り戻すことが必要になります。安い木材品を使い捨てるのではなく、高くてもしっかり長く使える家具や木の道具を、みなで愛して積極的に使っていく…そんなライフスタイルをスタンダードにしていくことで、広葉樹林の再生が可能になってくるわけです。

日本の木工家具や木工工芸品は、世界に通用する繊細なセンスと技術をもっているはずです。これからは、日本の樹木を生かした木工工芸品を、世界市場に投げかけていくことで、林業の出口を作っていくことが必要です。日本の輸出産業が、第二次産業から第一次産業にシフトしていく大きなサイクルが来ていることは、世界情勢を見ればあきらかです。日本の伝統的な木工産業の再育成も、とても重要なことなのです。

いずれにせよ、日本の国土を守るために、どのようなかたちで広葉樹林の再生を進めていくのか? 国民ひとりひとりが自分自身の問題として真剣に考え、生活のなかでの木材利用を進めることでしか、広葉樹の森の復活は、ありえないのです。

以上、針葉樹林の広葉樹林への転換の現状と、その難しさについてみてきました。

「拡大造林」は今から50年近く前の時代の人々が「将来を読み違えた」ために起こしてしまった過ちだと言い切ってしまうべきものでもありません。国土の40%も森林を利用して植林し森を作ったことは、とても多くの先人の思いと努力が注がれていることです。

ですから、針葉樹の人工林を「負の遺産」とするのではなく、活すところは生かし林業を継続しながら、そして次の将来に向けて、自然の広葉樹林に戻すところはしっかり戻す……そのことを日本中の人々の意思として、美しい国土を残していくことが、なによりも大切なのことです。